森のフクロウ

森のフクロウ北海道・音更町の道の駅「なつぞらの里」の物語。

開拓の歴史から現在の魅力まで、十勝に根ざした人々の歩みと、道の駅の変遷をたどります。

旅の途中、この地に宿る「思い」に、そっと触れてみませんか?

音更町のはじまりと発展

音更町の歴史は、江戸時代末期に遡る。

1858年、探検家・松浦武四郎が十勝内陸を調査した際に音更の地を訪れたことが最初の記録とされている。

そして1880(明治13)年。岩手県出身の大川宇八郎がこの地に定住し、アイヌの人々と交流を重ねながら開拓を進めていく。

このときから音更の「物語」は静かに始まりまった。

その後、1901(明治34)年に音更村が戸長役場を設置、正式な自治体としての歩みが始まり、人口は当時およそ2,500人。

戦後の高度経済成長期を経て、1976年には人口が全道の町村でトップとなる28,000人を突破。現在では45,000人を超える町へと発展していった。

年表でたどる音更と道の駅の歩み

音更町は時代ごとに挑戦と変化を重ねてきました。以下はその主な出来事。

| 年 | 出来事 |

|---|---|

| 1901年 | 音更村として自治開始 |

| 1925年 | 北海道初の民間種馬市場ができる(幕広~士幌間 国鉄開通) |

| 1953年 | 音更町へ昇格(町制施行) |

| 1976年 | 人口が全道の町村でトップに(28,005人) |

| 1981年 | 岩手県軽米町と姉妹締結 |

| 1991年 | 初代「道の駅おとふけ」オープン(ジョーオープン) |

| 1996年 | 音更観光センターが「道の駅」として登録される |

| 2016年 | 「ガーデンスパ十勝川温泉」が道の駅として再登録 |

| 2022年 | 現在の道の駅おとふけ(愛称:なつぞらの里)へ移転・リニューアル |

こうして見てみると、「道の駅」もまた町の歴史と共に歩んできた存在だとわかる。

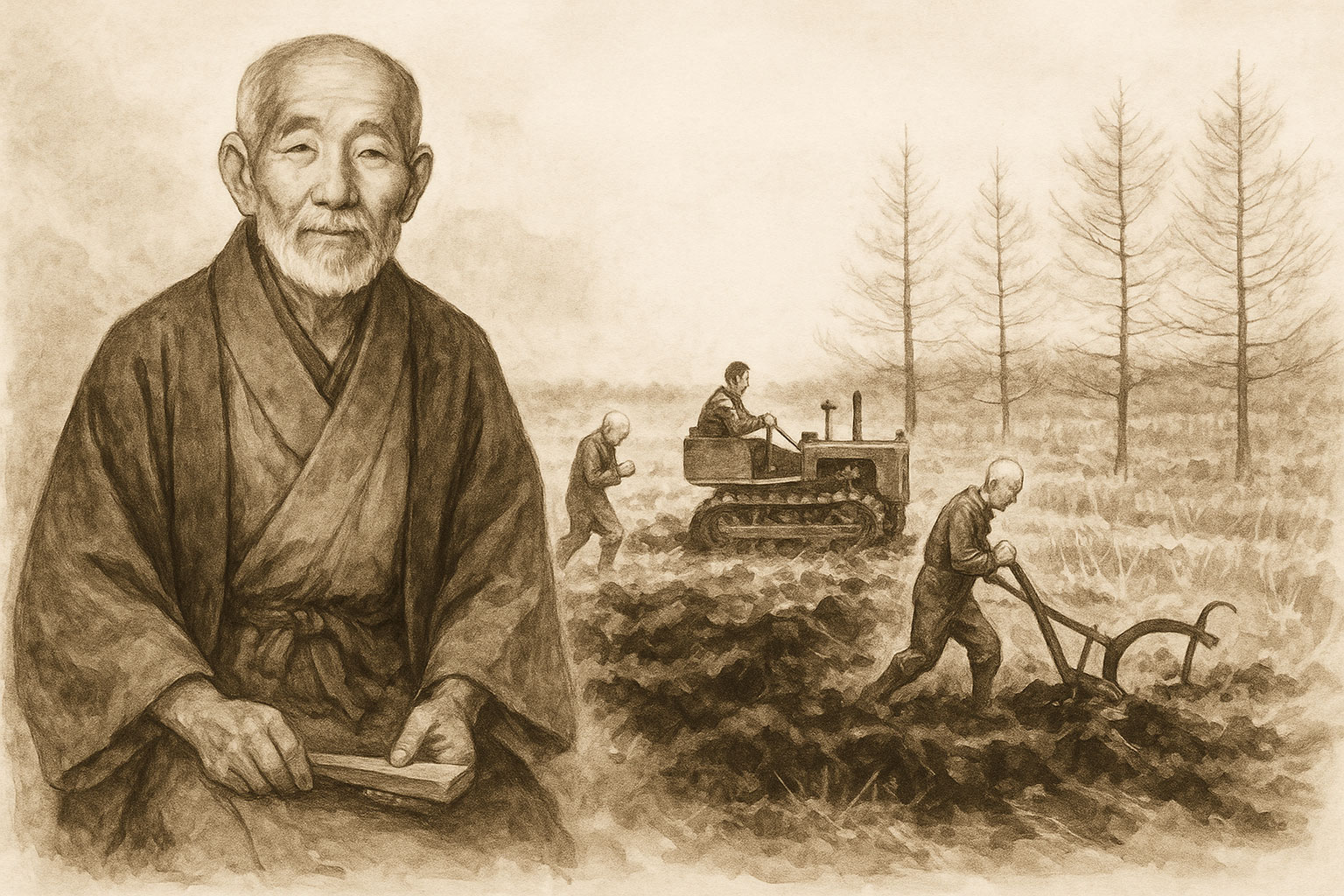

開拓の祖・大川宇八郎と軽米町の縁

音更開拓の第一歩を踏み出した人物、それが大川宇八郎だ。

1855年に岩手県軽米村で生まれた宇八郎は、22歳のときに単身で北海道へ渡り、交易と農耕を重ねながら信頼を築いていった。

当時のアイヌの人々との深い関わりは、土地を譲られるほどの信頼を生んだ。

その生涯は「人に恨まれることのない人生だった」と語られ、彼の想いは今も音更の土に息づいている。

音更町と軽米町は1985年に姉妹都市となり、今も世代を超えた交流が続いているそうだ。

現在の「道の駅おとふけ」とは

2022年に移転リニューアルした 「道の駅おとふけ なつぞらの里」 は、十勝川温泉の入口に位置し、観光と地域の暮らしが交わる場所として新たな歩みを始めた。

施設内には:

- 地元食材を活かしたレストラン

- 乳製品や農産物を購入できる直売所

- 旅人の疲れを癒やす温泉施設(ガーデンスパ十勝川温泉)

など、音更ならではの魅力が詰まっている。

ここは「寄る場所」ではなく、「戻ってきたくなる場所」。

町の歩みとともに、道の駅も成長を続けている。

最後に:未来へつなぐ道の駅の役割

開拓の時代から数えて約140年。

音更の人々が歩んできた時間は、決してまっすぐではなかったはずだ。

しかしだからこそ、この場所には「思い」が宿っているのだろう。

道の駅おとふけは、観光客にとっての通過点ではなく、

“物語に触れられる場所” として、これからもあり続けるだろう。

森のフクロウ川柳

ひとすじの

鍬の音いま 更けていく

そんな話もありますねん。

関連リンク

おすすめ記事

す