親子で学ぶ動物の世界!おびひろ動物園

2024年5月11日(土)

北海道での納車旅もいよいよ最終日を迎えた。4時に起床し、ハイゼットカーゴ(シロ)のサビた箇所を塗装する。

これでしばらく愛車と会えないけど、次の訪問までの準備として最低限のメンテナンスを終えた。

5時にローソンで朝食を調達しながら洗濯を済ませる。8時40分に荷物をまとめて帯広市内の拠点を出発し、冬には閉園で訪問できなかった帯広動物園まで徒歩で向かった。

この春から帯広畜産大学に通うことになった息子とともに学ぶ。

帯広動物園:北海道で2番目にできた歴史ある動物園

9時15分に帯広動物園に到着。帯広動物園は、札幌市円山動物園に次いで北海道で2番目に開園した動物園。

私が生まれる4年前の1963年にオープン。開園から60年以上の歴史がある動物園だ。帯広市街地に近い緑ヶ丘公園内に位置し、駐車場も広くアクセスも良い。

おびひろ動物園基本情報

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | おびひろ動物園 |

| 住所 | 北海道帯広市緑ヶ丘2 |

| 電話番号 | 0155-24-2437 |

| 営業時間 | 【夏季】4月下旬~9月末 9:00~16:30 【10月~11月上旬】9:30~16:00 【冬季】12月上旬~2月下旬(土・日・祝のみ)11:00~14:00 ※要確認 |

| 休業日 | 冬季の平日(月~金、祝日除く)、年末年始、3月、11月上旬~11月末 ※年度により変動あり |

| 料金 | 大人 420円、65歳以上 210円、高校生 210円、中学生以下無料 |

| アクセス | ・JR帯広駅から車で約5分、バスで約15分(十勝バス70番系統「動物園前」下車徒歩約5分) ・とかち帯広空港から車で約30分 |

| 駐車場 | あり(150台、無料) |

| 動物数・種類 | 約70種、約400点 |

| 特徴 | ・北海道で2番目に長い歴史(1963年開園) ・耐寒飼育された熱帯動物(ライオン、キリンなど) ・エゾシカ、エゾリス、エゾモモンガなど北海道固有種も多い ・2023年12月に「馬ふれあい舎」がオープン、ばん馬とのふれあい体験可 ・昭和レトロな遊園地(空中観覧車など)も併設 |

| 公式サイト | おびひろ動物園ホームページ |

この情報は公式発表や複数の信頼性ある情報源に基づいており、訪問前には公式サイト等で最新情報の確認をおすすめします。

ビジターセンター ハピネスホーム

びひろ動物園のビジターセンター「ハピネスホーム」は、2023年10月14日にオープンした新しい施設です。動物園の正門西側に位置し、来園客が気軽に利用できる休憩スペースや管理事務所を兼ね備えています

家族連れやグループでの来園時にも休憩や情報収集の拠点として、とても便利な施設です。

まだ新しい木のにおいがまだ残るトイレはこまめに清掃されているのか、非常に清潔感がある印象でした。多目的トイレやおむつ交換台、授乳室がしっかり整っているので、小さい子ども連れや介助が必要な方でも安心して利用できます。

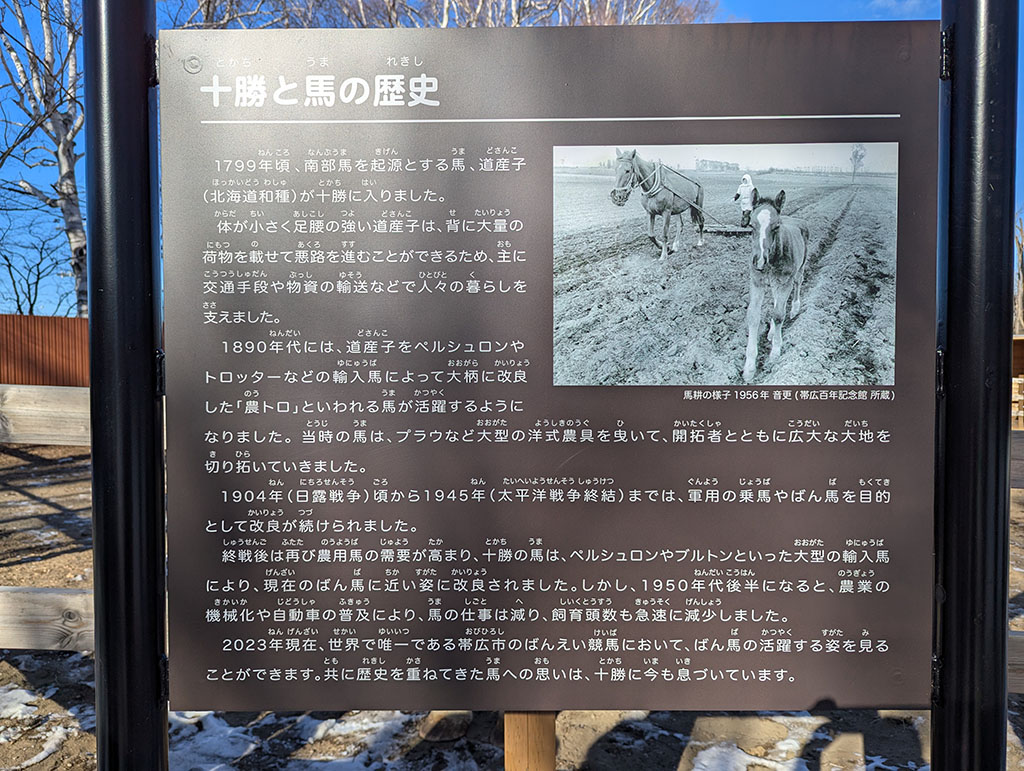

十勝と馬の歴史

十勝に馬がやってきたのは江戸時代。もともとは小柄で丈夫などさんこでしたが、開拓や戦争を経て大型の農耕馬、そして今の「ばんえい競馬」のばん馬へと受け継がれてきたそうです。

今では機械化で馬の姿は少なくなったものの、帯広の「ばんえい競馬」を見ていると、昔から続く馬と人の歴史や、力強さを今にも感じます――本当にすごい文化だと実感しました。

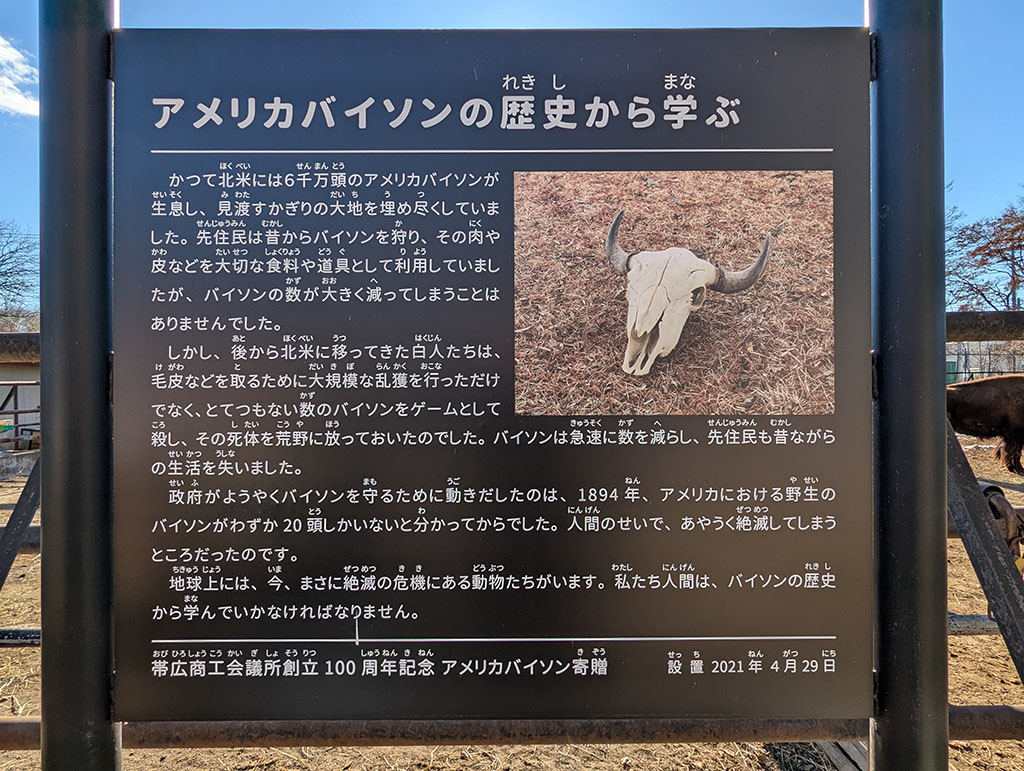

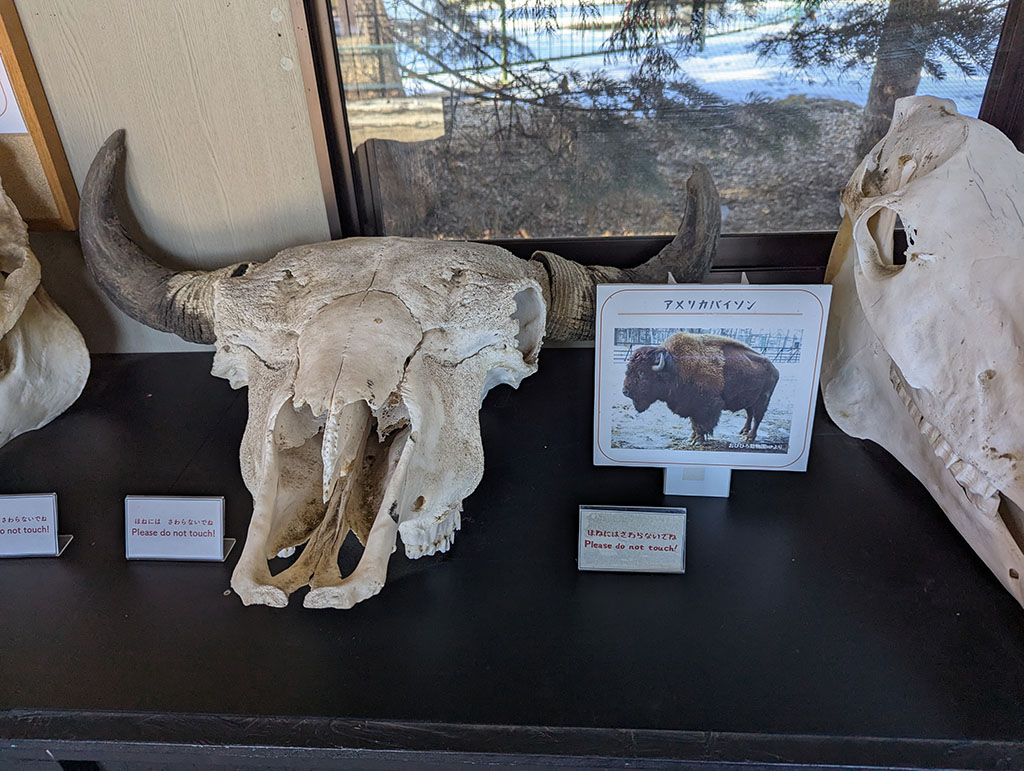

アメリカバイソンの歴史から学ぶ

かつて北米の大平原には何千万頭ものアメリカバイソンが暮らしていたそうです。先住民はその命を余すところなく利用し、自然と共にバイソンと生きてきました。

ところが、開拓時代に白人がやってきてから状況は一変。皮や肉を求めた乱獲や、娯楽目的での大量殺戮によって、バイソンの数は一気に減ってしまいます。ついにはわずか数十頭しか残らない時期もあったといいます。

また、バイソンの激減は、先住民の暮らしそのものも奪ってしまいました。

絶滅寸前になって、ようやく保護の動きが起こり、今では少しずつ数が回復しています。

バイソンの頭蓋骨を前に、「人間の行動がどれほど大きな影響を与えてきたのか」と実感します。

また、アメリカバイソンの絶滅寸前の歴史を知ると、どうしても日本のニホンオオカミを思い出します。

かつては当たり前にいた生きものが、人間の都合――乱獲や駆除、そして環境の変化――によって、次々と消えていった。

ニホンオオカミもまた、家畜を守るための駆除や、山林開発による生息地の減少、さらには伝染病の流行など、人間の活動と密接に関わりながら明治時代に絶滅してしまいました。

どんなに数の多い生きものも「人間の都合」で姿を消してしまう。

「絶滅は、遠い外国だけの話じゃない」と、バイソンの頭蓋骨を見ながら強く感じました。

身近な自然や動物を守ることの大切さを、私たち一人ひとりが忘れずにいたいと思います。

動物たち

元ばんえい競馬の引退馬を間近で観察

ばん馬(ばんえい競馬の馬)を中心にウマが飼育・展示されています。

特に「馬ふれあい舎」という専用施設で、元ばんえい競馬の引退馬が展示されており、来園者は間近で観察することができます。

ばん馬は、十勝・帯広の歴史に深く関わってきた大型の農用馬で、かつては開拓や農耕、輸送に欠かせない存在でした。

近年はばんえい競馬で活躍し、引退後はおびひろ動物園で過ごす馬も増えています。

ふれあいイベントや飼育体験の対象動物になることもあり、親子連れにも人気です。

オスのライオン「ヤマト」

おびひろ動物園では、オスのライオン「ヤマト」が飼育されています。ヤマトは2013年に釧路市動物園で生まれ、2014年4月から帯広動物園にやってきました。展示場所は園の西側にある「ライオン舎」で過ごしています。

ライオンはネコ科の中で最も社会性が高い動物ですが、帯広動物園ではオスの単独飼育で、迫力ある姿やたてがみの美しさが見どころです。寒い地域で飼育すると、保温のために一層立派なたてがみが生える傾向があると言われています。

堂々と展示場を歩くトラ

おびひろ動物園では、アムールトラが飼育・展示されています。代表的な個体として「マオ」や「タツオ」といった名前のアムールトラが知られています。

「マオ」は多摩動物公園から2013年6月に帯広へ移動してきた個体で、来園当初は新しい環境に慣れるまで寝室で過ごすことも多かったものの、今では堂々と展示場を歩いたり、休んだりする姿が見られています。

展示場は複数の場所に身を隠せる工夫があり、トラが落ち着いて過ごせる環境が整えられています。また、飼育員によるガイドやエサやり解説(スポットガイド)も実施されることがあり、トラが肉を食べる様子を見ながら生態や特徴についての説明が行われています。

アムールトラは世界的にも貴重で、帯広動物園ではその美しい姿や生態を間近で観察できる貴重な場所となっています

サクラコ&グラン アメリカバイソン

2024年5月には、21年ぶりとなるアメリカバイソンの赤ちゃん(オス、名前は「リーフ」)が誕生し、現在は親子を含めて複数頭のバイソンが園内で見られます。

2024年5月にサクラコが初めて出産しました

2025年時点で「オス2頭・メス1頭(+2024年生まれの赤ちゃん)」が在籍しています。

赤ちゃんバイソンの名前は、公募により「リーフ」と決定。来園者もその成長を楽しみにしています。

現在のバイソンたちは、厳しい寒さをものともせずたくましく暮らしており、親子の成長やふかふかの冬毛も観察できるのが魅力です。道内でもとても貴重な動物なので、訪園時にはぜひ注目したいコーナーです。

有袋類最大のアカカンガルー

おびひろ動物園では、アカカンガルーが飼育されています。これは「有袋類」で最大の種類で、オーストラリアを原産としています。

飼育施設は新サル舎近くの橋を渡った先にあり、オス12頭・メス7頭が展示されています。

夏は灰褐色、冬は全身真っ白のエゾユキウサギ

正門近くの鳥類舎外放飼場で見られる在来種。夏は灰褐色、冬は全身真っ白になるのが特徴です。

世界で最も北に生息するする猿 ニホンザル

正門を入ってまっすぐ進んだところにある「サル山」で、ニホンザルの群れを飼育・展示しています。

親子向けの「飼育体験」イベントもあり、ニホンザルの獣舎の掃除やエサやりなどを体験できる機会も用意されているそうです。

家族単位で寄り添って眠る姿が見られるアメリカビーバー

展示場所は園の西側にあるビーバー舎で、ビーバーのほかアオダイショウやクサガメも同じ施設で展示されています。

現在はオス・メス合わせて複数頭を飼育しており、家族単位で生活する様子や、寄り添って眠る姿が見られます。飼育員の間では、それぞれ「ダブ」「モカ」「コナ」といった名前で親しまれています。

家族のぬくもりやダイナミックな生活様式を観察できる人気の動物です。午後から活動的になるので、そのタイミングで訪れるとより面白い行動が見られるでしょう。

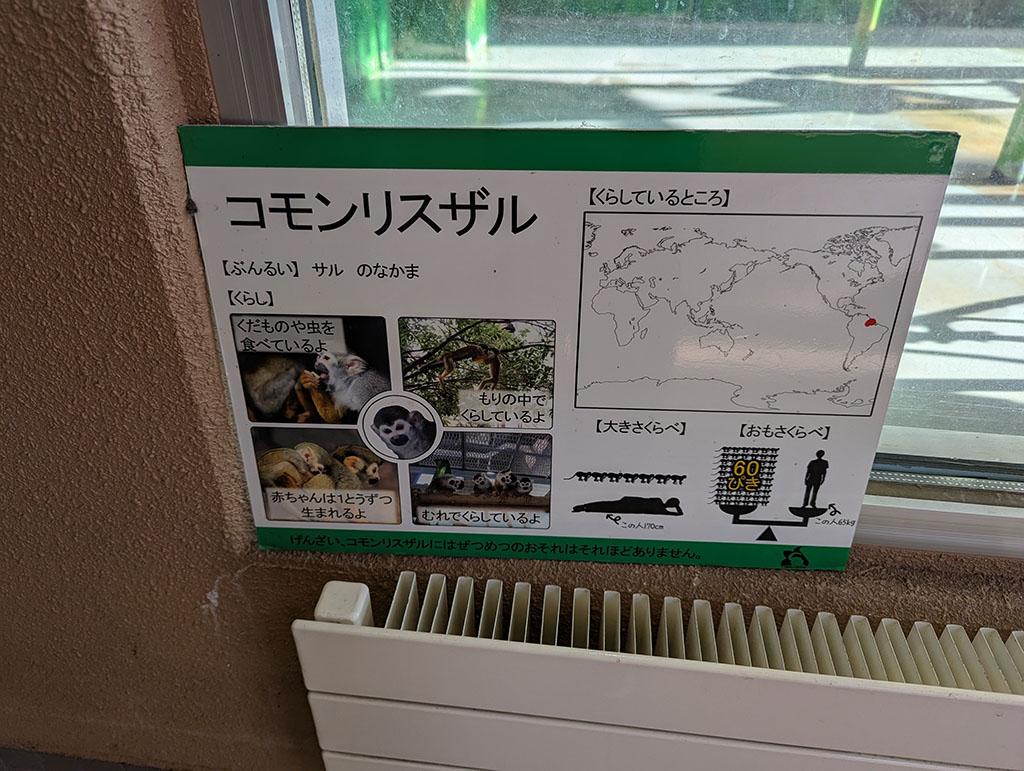

南アメリカ北部のアマゾン川流域に生息するコモンリスザル

南アメリカ北部のアマゾン川流域など熱帯雨林に広く分布する、オマキザル科の小型サルです。

体長は25~35cm、体重は700~1100gほどで、名前の通りリスに似た小柄な体と長い尾が特徴です。尾は自分の体より長いですが、物をつかむことはできず、主にバランスを取るのに使われます。

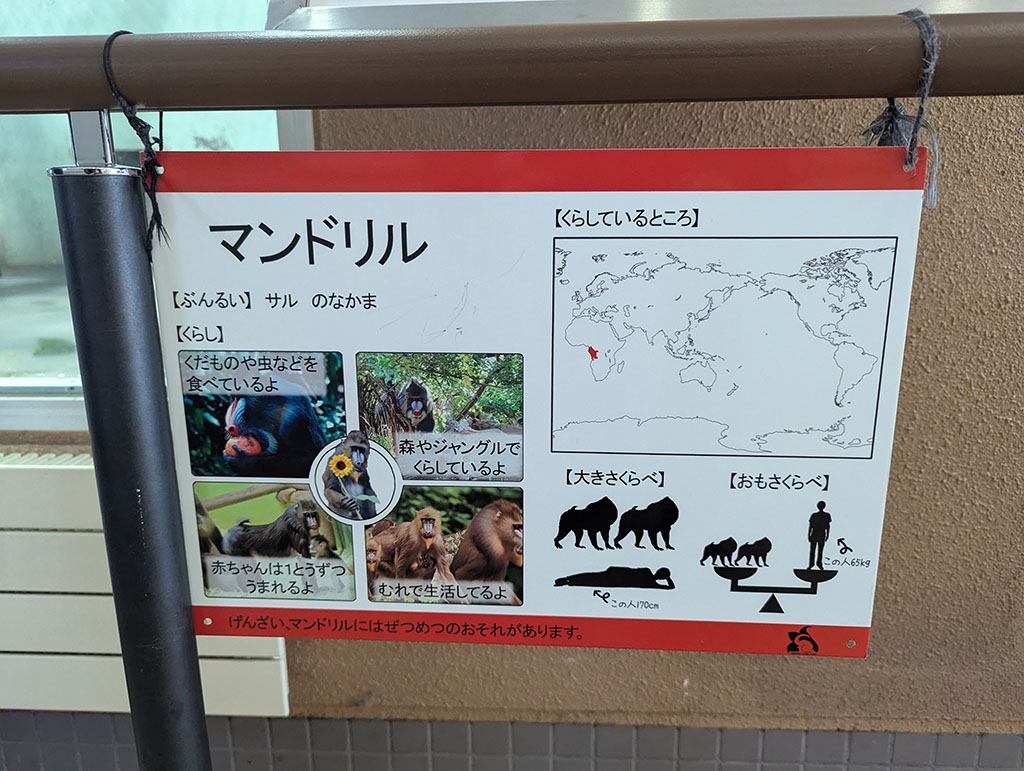

マンドリル 無用な刺激やからかい行為はやめて

おびひろ動物園では、2025年時点でオスの「キーボー」(2004年生まれ、人工哺育で育った個体)が飼育されています。キーボーは表情やしぐさが豊かで、観察しがいのある個体です。

カンガルーポケットの横にある「新サル舎」で飼育しています。これまでにオス「キーボー」とメス「サラサ」の2頭が在籍していましたが、サラサは2025年7月4日に亡くなっています。

キーボーは人のしぐさに強く反応する傾向があるため、ストレス軽減のためガラス面に視線遮蔽用のシートが貼られるなど工夫されています。

また、マンドリル前には「動物はオモチャではない」と呼びかける掲示があり、無用な刺激やからかい行為を防ぐための注意喚起が行われています

鮮やかな顔や独特の行動が観察できる人気のサルです。展示の際は、動物のストレスに配慮し、観察マナーにもご留意ください。

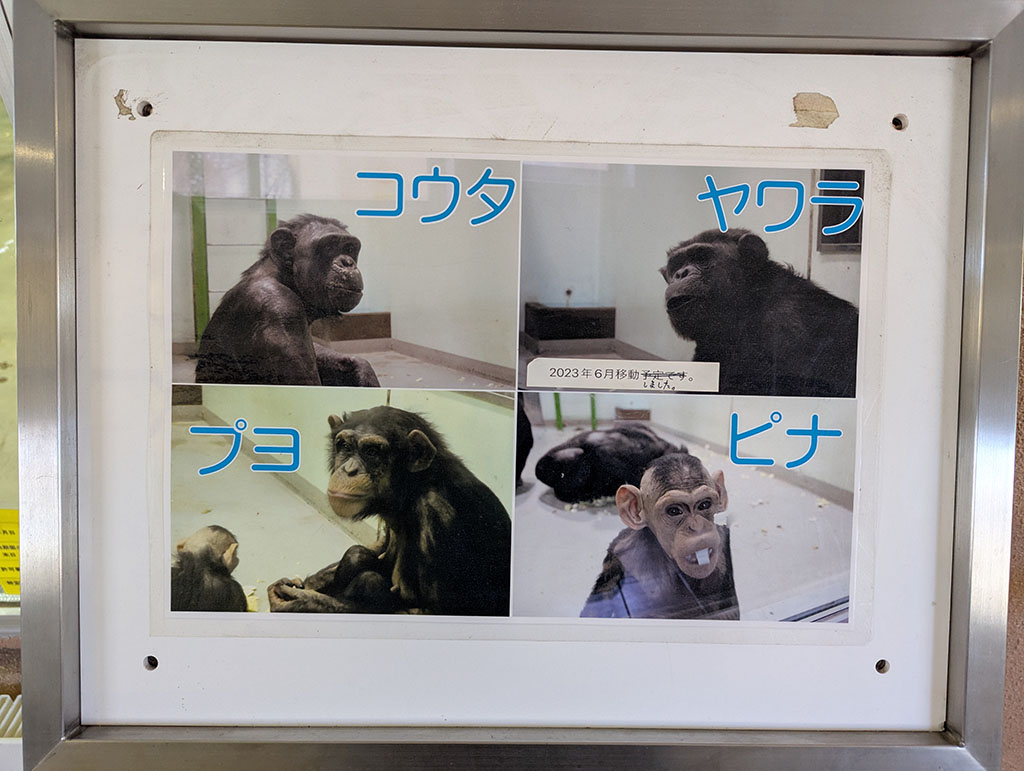

知能を生かした行動のバリエーションが魅力のチンパンジーたち

新サル舎の北側で飼育されています。

2024年時点での主な個体とプロフィールは次のとおりです:

- コウタ(オス・1992年生まれ)

- プヨ(メス・2007年生まれ)

- ピナ(メス・2017年生まれ、コウタとプヨの娘)

※以前は「ヤワラ(メス)」も在籍していましたが、2024年に繁殖のため仙台市八木山動物公園へ転出しました。

2017年にはコウタとプヨの間にピナが誕生し、おびひろ動物園で初めてのチンパンジーの子どもとなりました。

家族を中心にした社会性の観察や、知能を生かした行動のバリエーションが魅力です。訪れると、親子のふれあい、知育アイテムへのチャレンジ、愛嬌たっぷりの表情など、チンパンジーならではの“ヒトに近い”世界を体感できます。

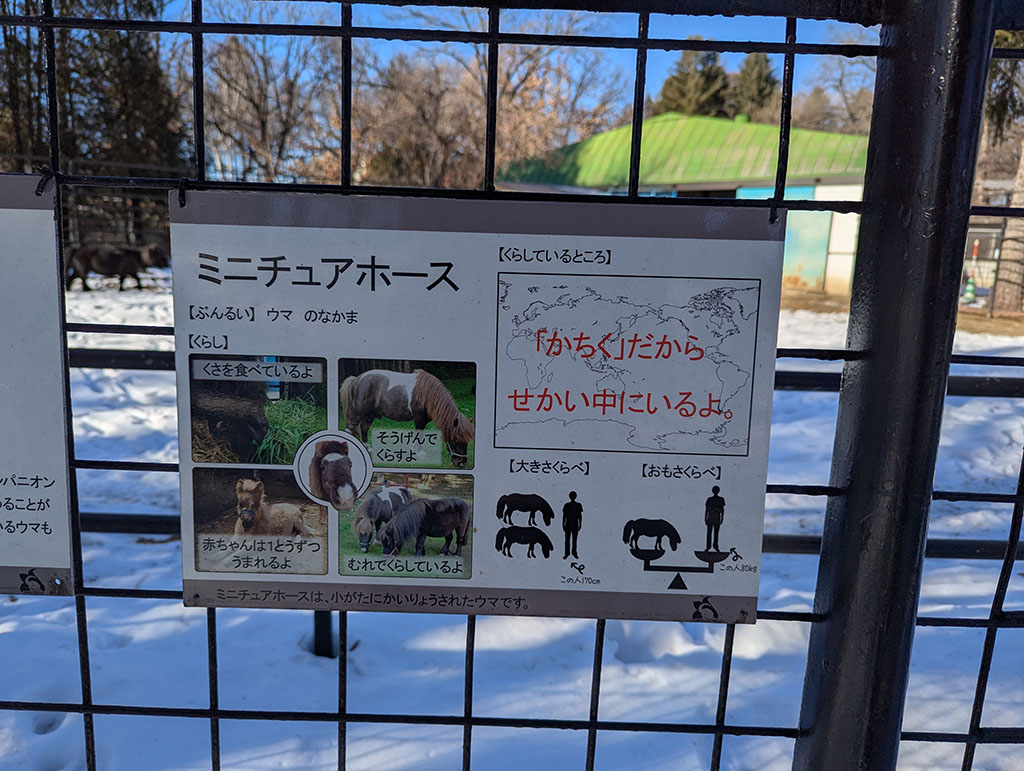

愛らしい姿で人気のミニチュアホース

ミニチュアホースが南側ウツベツ川沿いの「ミニチュアホース舎」で飼育されています。普段はここにいますが、園内を散歩していることもあり、その愛らしい姿が来園者に人気です。

ミニチュアホースは、おびひろ動物園の人気の癒し系動物の一つで、優雅な散歩姿や親子のふれあう様子も楽しめます。運が良ければ園内散歩のタイミングで出会えるかもしれません。

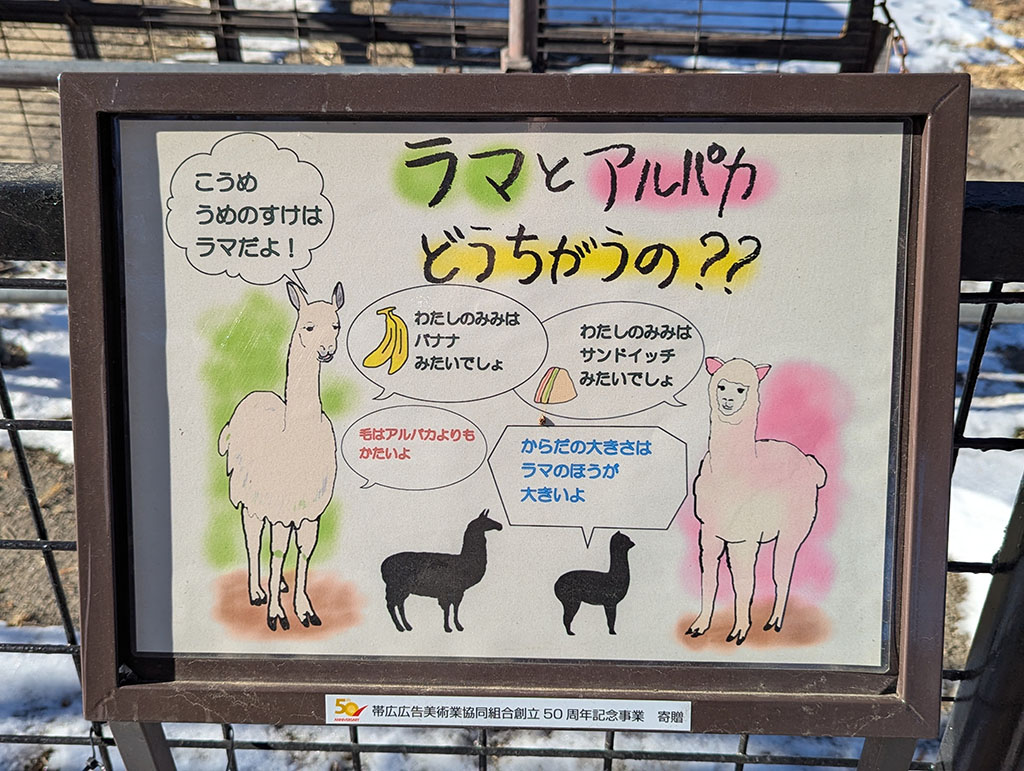

ラマ

ラマ「梅ノ輔」(オス、8歳)が飼育されていましたが、2025年6月に消化管穿孔のため亡くなっています。

ダイナミックなシロクマの動きを観察

ホッキョクグマ(シロクマ)のメス「アイラ」が1頭飼育されています。

おびひろ動物園のホッキョクグマは、「ホッキョクグマ舎」で展示されており、広いプールを泳いだり、陸地で遊んだりする様子が観察できます。

おびひろ動物園ではシロクマの展示だけでなく、シロクマ型のベンチを使った記念撮影スポットが人気です。大きなシロクマの背中に座るデザインで、子どもも大人も写真を撮って楽しめる工夫がされています。

シロクマベンチで記念撮影

ここに座って記念撮影は定番?子どもが座るとシロクマに抱えられているように見える。ただし、大人はシロクマの顔と被るので首を傾げて撮影しましょう。

帯広畜産大学サテライト

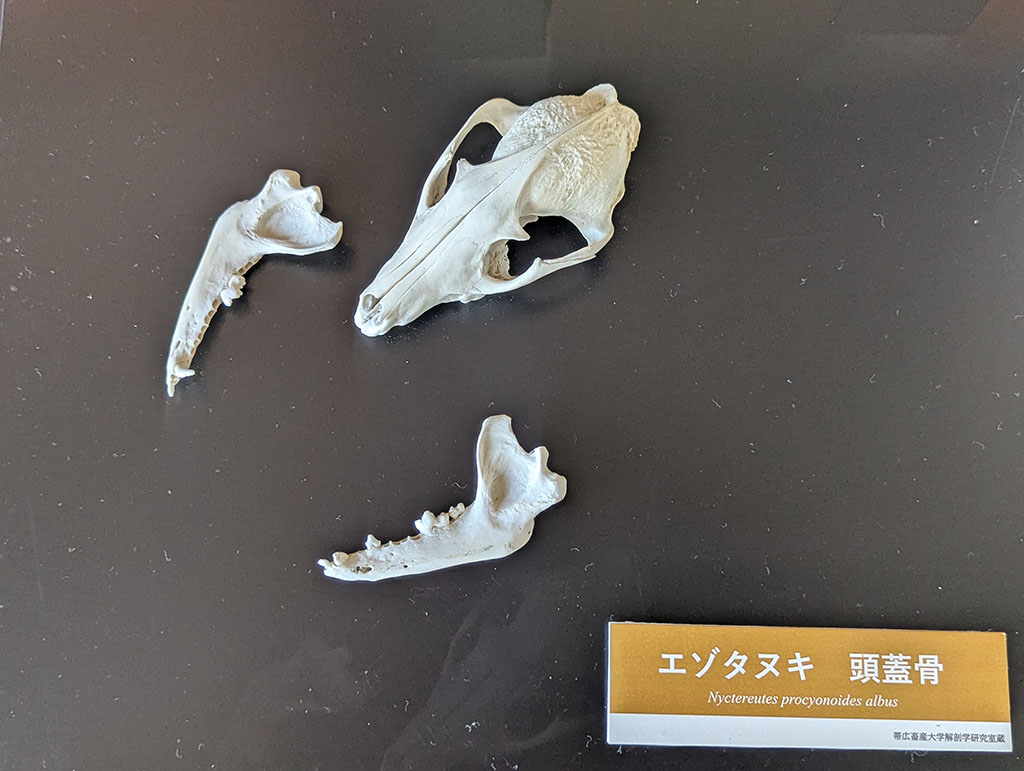

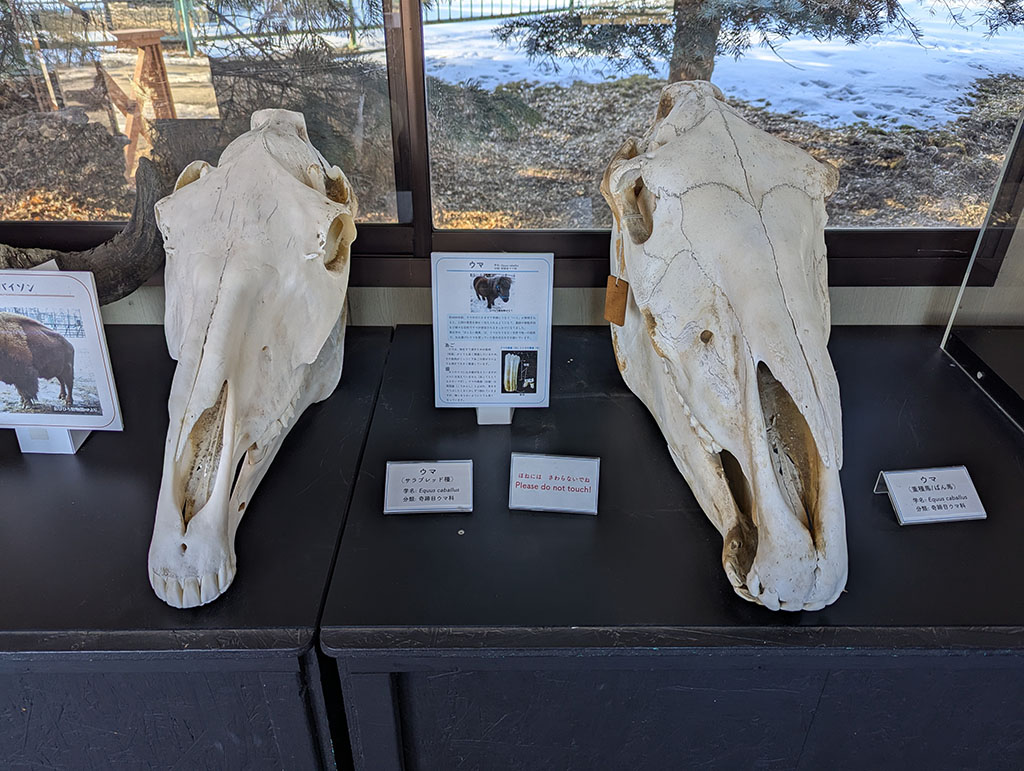

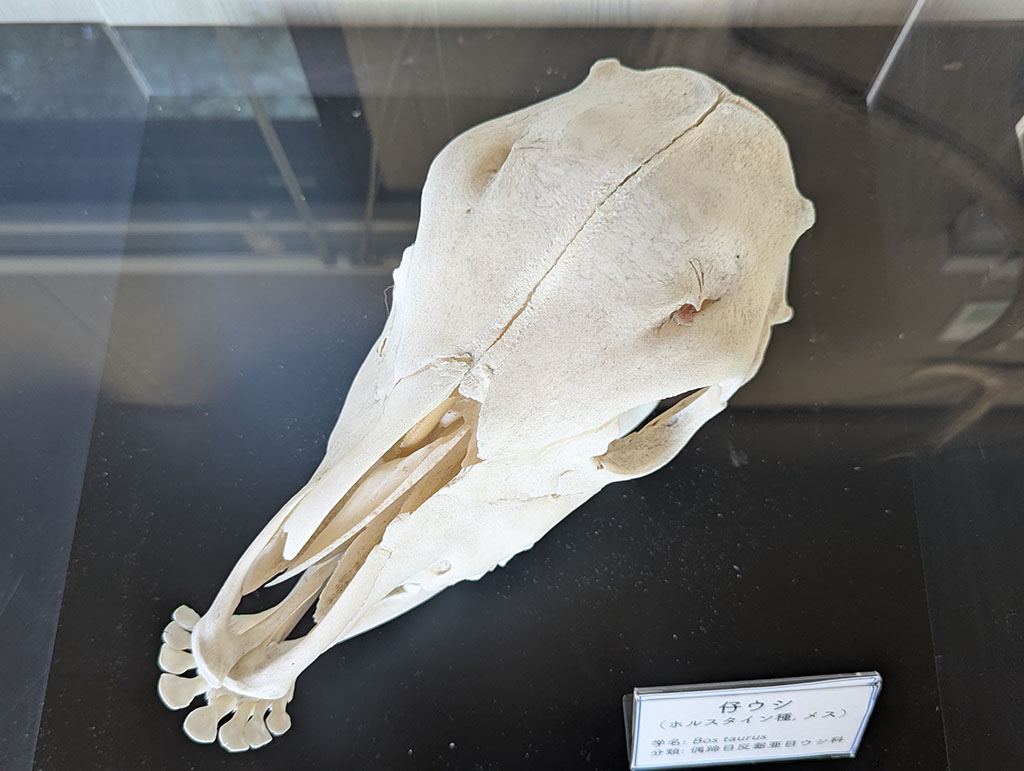

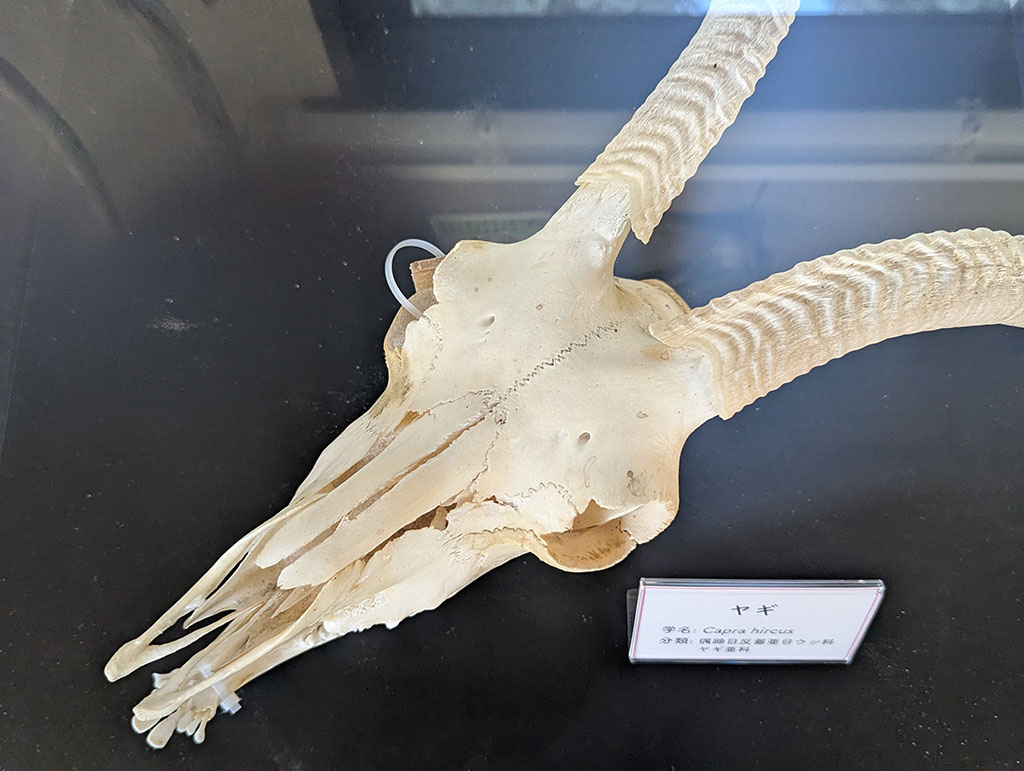

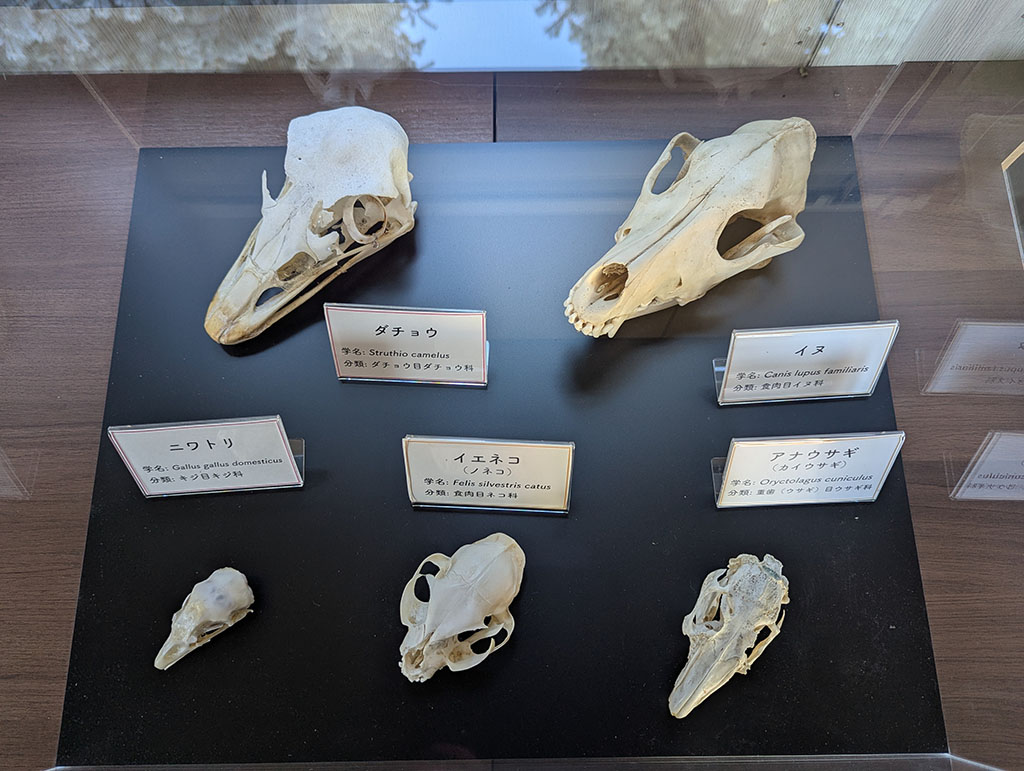

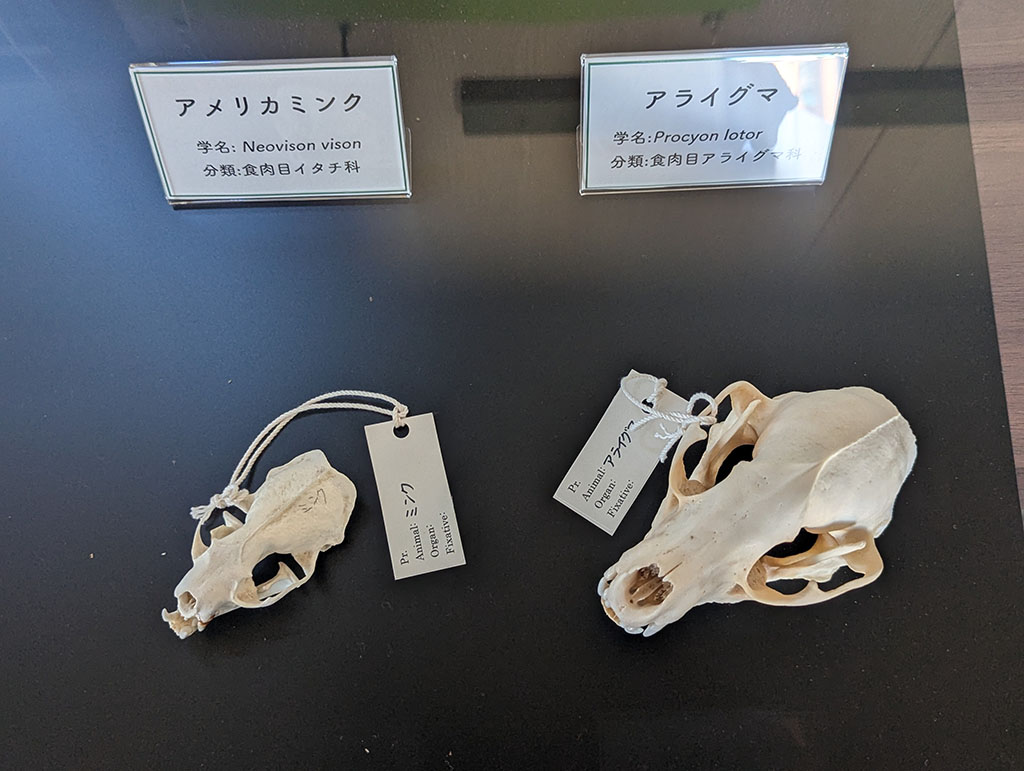

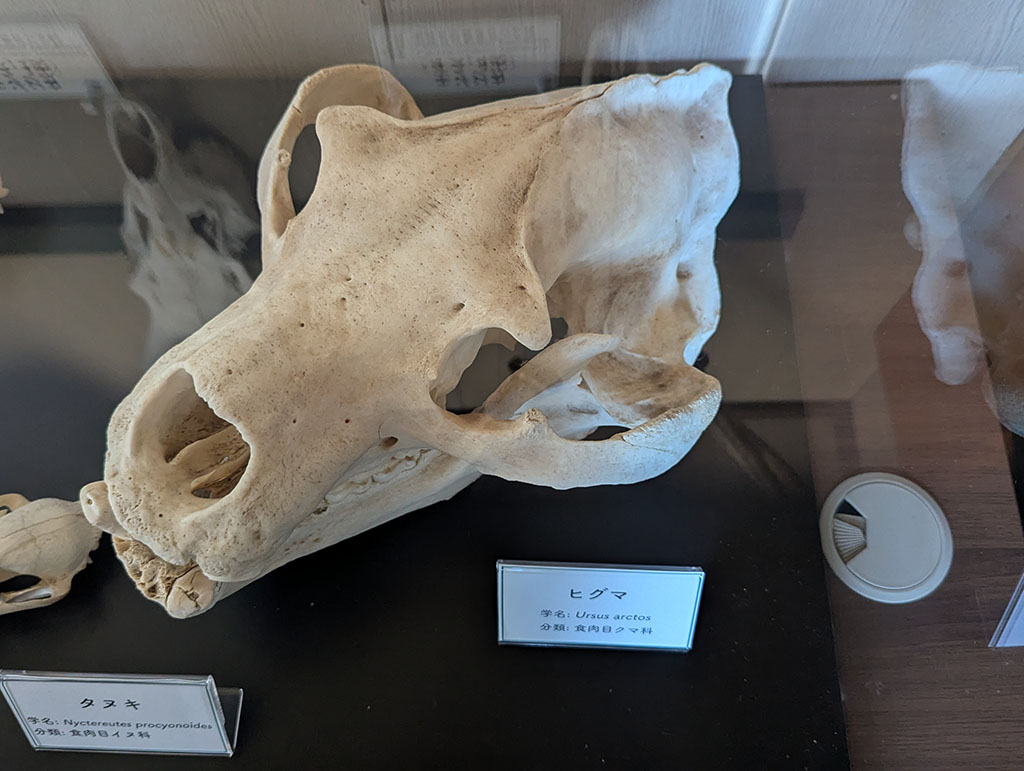

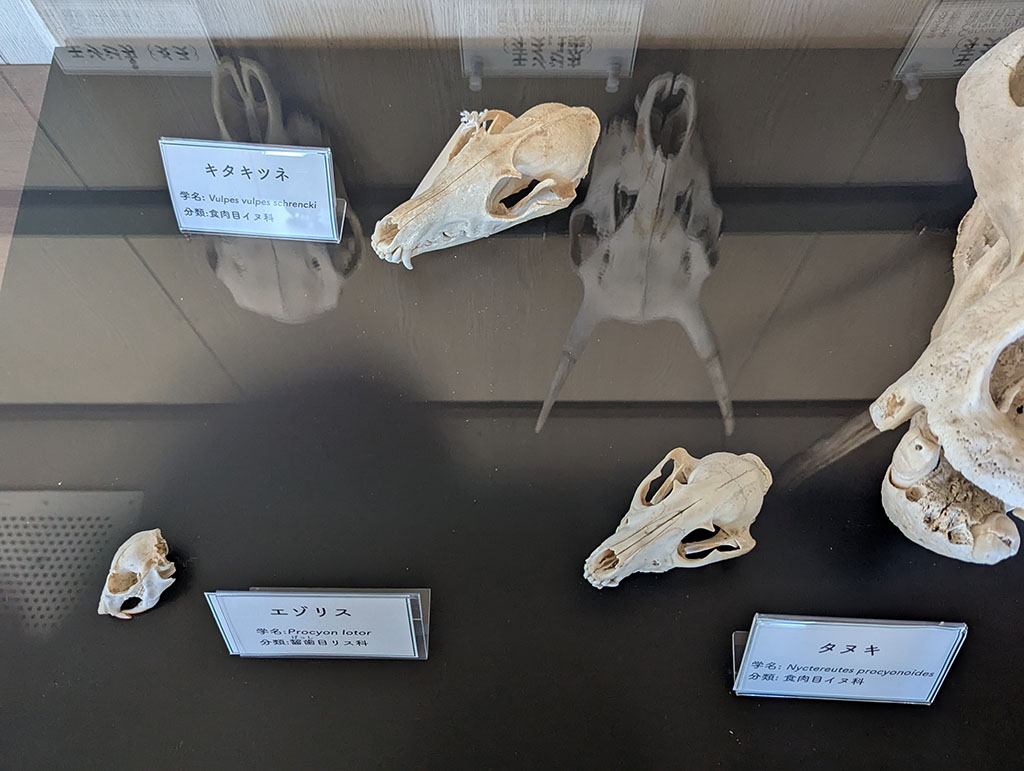

おびひろ動物園の帯広畜産大学サテライトブースは、動物園と帯広畜産大学の連携事業の一環として園内に設置されている展示施設です。ここでは、動物園で死亡した動物の骨格標本(特に頭骨)や、北海道・十勝に生息する野生動物の標本、動物のすみかや食痕などを一般向けに公開しています。

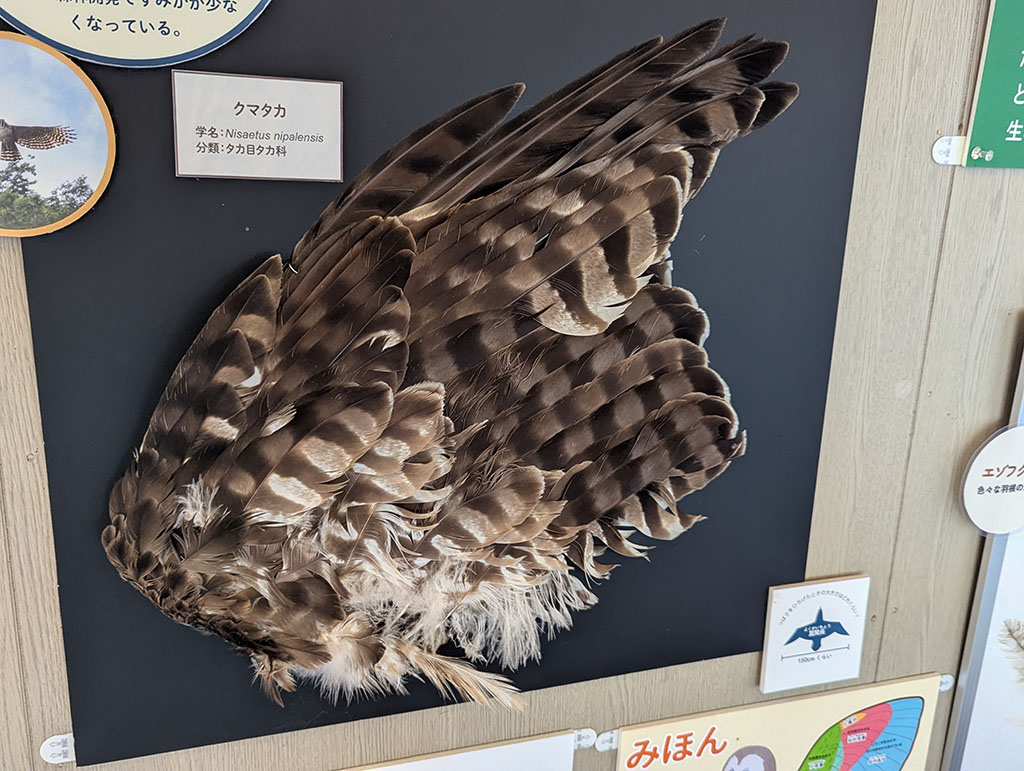

ブース内には帯広畜産大学の学生サークル「畜大えぞほね団」が製作した骨格・毛皮標本もあり、近年は「エゾタヌキ展」「空飛ぶ鳥のつばさ展」など特色ある期間限定展示も実施。標本のそばには分かりやすい解説資料が添えられ、誰もが動物について楽しく学べる工夫がされています。

また、動物の命や自然との共存について考えるきっかけを提供する役割も果たしています。場所は動物園の南門駐車場側・キリン・シマウマ舎前。展示内容は定期的に更新され、来園の度に新しい発見があります

動物たちの頭蓋骨

鳥たちの羽根

植村直己記念館

おびひろ動物園内にある「植村直己記念館 氷雪の家」は、1985年に開館した冒険家・植村直己氏の偉業を讃える記念施設です。

イグルー(氷の家)を模した半円形のドーム内に、マッキンリー冬季単独登頂中に消息を絶った植村氏の冒険に関する写真や映像、愛用した犬ぞりや登山道具、世界五大陸の最高峰の石など約124点の遺品が展示されています。

帯広畜産大学の支援もあり、植村氏の冒険技術や自然への挑戦の精神がわかりやすく伝えられています。施設はおびひろ動物園の入園料で見学でき、年間を通して開館。

バリアフリーにも配慮され、家族連れや学校団体の学習に利用されています。帯広駅から車で約10分、バス停「動物園前」から徒歩数分のアクセスの良さで、多くの来訪者が訪れています。冒険家の生涯と北海道の自然の結びつきを学べる貴重な場所です。

1963年 こども動物園オープン

遊園地の中にあった、ちいさな動物たちとふれあえるコーナー。お城が目印のその場所で、子どもたちはウサギやモルモットと遊び、楽しい時間を過ごしていました。

昭和56年には、動物園の東側が拡張され、ブタ舎やウサギ舎、水鳥の池、こども会館などがそろった「こども動物園」として生まれ変わり、小さな動物たちは新しい住まいへと移ります。

翌年の昭和57年6月5日には開園式が行われ、わかば幼稚園の園児たちがテープカットをしてお祝い。ウサギやモルモットを抱っこし、ふれあいを楽しむ子どもたちの姿があふれていました。

平成15年には、小鳥やエゾモモンガたちの楽園「どんぐりのいえ」が新しく建てられ、さらに翌年には、ヤギやヒツジ、モルモットとふれあえる「ちびっこふぁーむ」もオープン。動物たちと子どもたちの笑顔が、ここでずっと重ねられてきました。

(設置日:2013年7月13日)

関連リンク

おすすめ記事