そばの香りと歴史の風が交わる一日

訪問地リスト

上田柳町〜上田大神宮〜池波正太郎真田太平記館〜刀屋〜常田新橋〜青原橋〜平出遺跡〜平出の泉〜木曽の桟〜南木曽・桃介橋〜中津川〜西宮

2025年本州縦断の旅(Part2)

6日目最終日:2025/08/23(土)

運転時間:約8時間15分 走行距離:約344km

晴れた上田で汗をかく散策

朝8時、上田駅前のホテルで目を覚ました。

シャワーを浴び、請求書を送り、法人ブログに501エラーの記録を残す。旅の途中でも仕事は続く。

チェックアウト直前、スマホを忘れそうになって冷や汗をかいた。

快晴の上田。街の空気が乾いていて、歩くたびに背中がじっとり汗ばむ。

9時45分、ホテルを出て歩き始める。柳町へ、

上田の歴史情緒あふれる柳町通りは、白壁と柳が織りなす静かな街並みで旅人を江戸時代の商人町へと誘う。

そして上田大神宮へ。参道の石段に射す朝の光がやさしかった。赤屋根の社殿と五色の吹き流しが夏空に映え、山麓の静けさと信仰の気配が重なる。

真田太平記館にも立ち寄る。真田の歴史と作家の世界観が交わる静かな門構えが、物語の舞台へと誘う。10時40分。中のシアターを見たかったが、時間の都合で断念。そばを優先することにした。

刀屋の行列と塩田のそば

10時55分。上田駅近くの老舗「刀屋」に到着。

開店3分前で、すでに外には二十人以上の行列。

もう少し太平記館におればよかったと、少し笑ってしまう。

11時15分、塩田のそば屋へ。大盛ざるそば。

テレビでは高校野球の甲子園大会の決勝戦。

店主は常連らしき一人客と静かに会話していた。

喉が渇いて水を飲み干すと、次に注いでくれたときには際々まで満たしてくれた。

そばは細く短い。戸隠系の流れを感じる味。旅の汗とともに、胃の奥まで染みた。

平出遺跡で、時間を遡る

13時40分、塩尻市の平出遺跡に着いた。

ここは縄文から平安までの大集落が眠る国史跡。

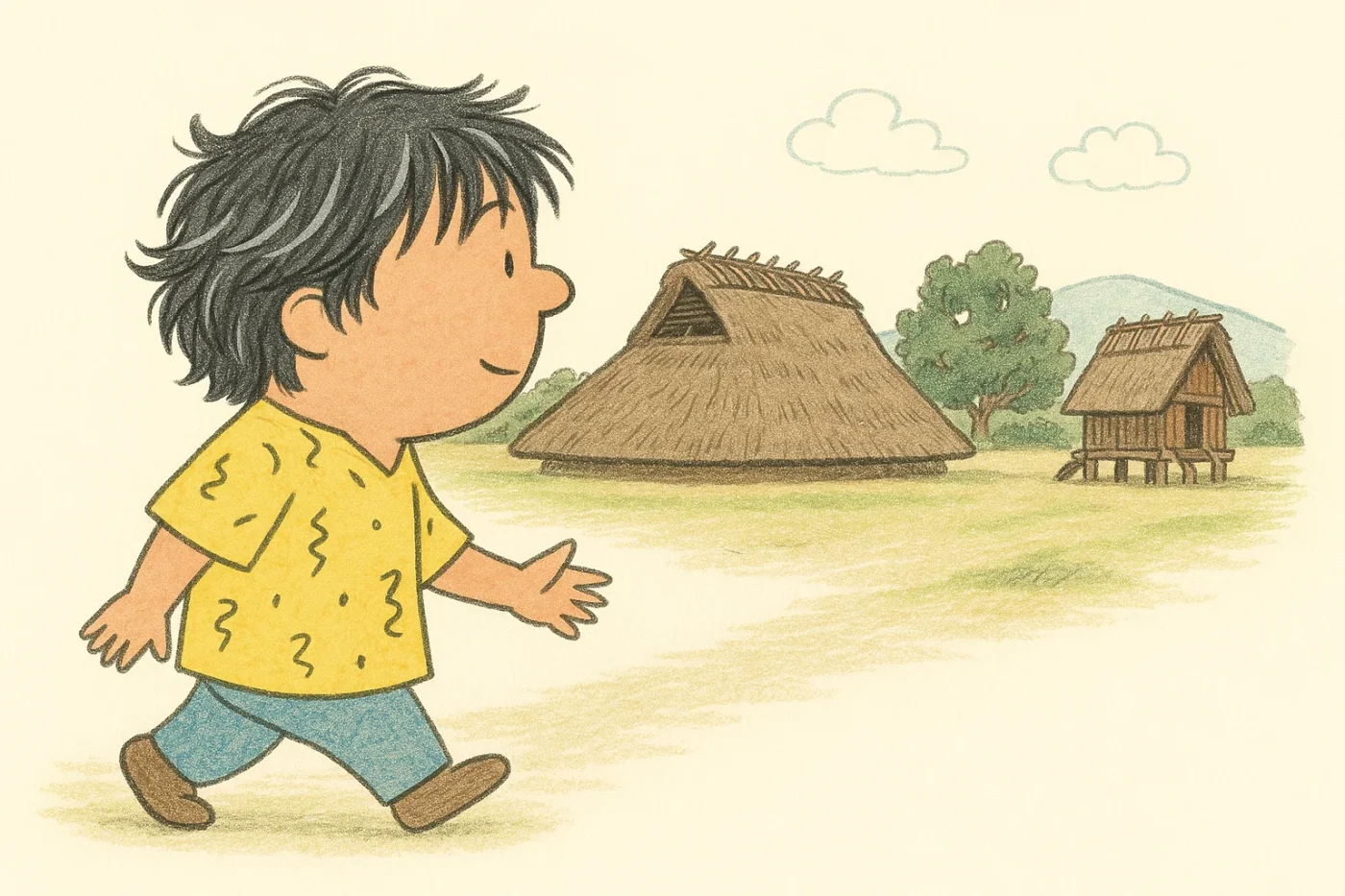

青空の下、竪穴住居や高床倉庫、茅葺の家並みが静かに並んでいる。

案内板を読むたびに、想像力が時を超えていく。

縄文の村、古墳の村、平安の村。

それぞれの時代に同じ泉の水が流れ、同じ土の上に暮らしが重なっていた。

縄文期のドングリ林に囲まれた集落は、まるで時間の輪のよう。

廃絶住居の窪地は、過ぎ去った命の記憶を残している。

14時10分、平安時代の復元集落では、複数家族の住まう「一戸」の姿が見えた。

人々の生活は変わっても、泉のそばに暮らすという選択は変わらなかったのだ。

『五千年の村を歩く~平出遺跡で縄文人の気分を味わった午後』のエッセイがこちら▼

泉のきらめきと古の息吹

14時35分、平出の泉へ。

木々の間から湧き出す水は澄みきり、底まで見える。

鍾乳洞の奥から湧くその水は、四季を通して冷たく、どこか神聖な気配を放っていた。

江戸時代に貯水池として築かれた堤。

森の奥から湧き出る清水は、古代の人々の生活を支えた命の源。青く澄んだ水面に、いまも時の流れが静かに映っていた。この泉が、縄文から現代まで命をつないでき歴史と自然に敬意だな。

しばらく水面を眺めてから、再出発。

木曽の桟と断崖に立つ

15時50分、木曽の桟に到着。

断崖に沿って続く旧中山道の難所跡。

今は静かな谷だが、かつて命を賭けて人が往来した道。

芭蕉の句「桟橋や命をからむ蔦葛」が頭をよぎる。

風の音が木々の間を抜け、谷底から川の音が響いてきた。

南木曽の桃介橋

16時33分、南木曽の桃介橋へ。

青空の下、木造の吊橋が大きな弧を描いている。

1922年、電力王・福沢桃介が架けた木橋。

戦前最大級の木製吊橋として、今も堂々と立っている。

一歩ずつ板を踏みしめながら渡ると、木のきしむ音が心地よく響いた。

この橋もまた、保存を願う人々の思いで今に残った。

風の中に、木と人の記憶が混じっていた。

西宮への帰路

17時、中津川で給油。

東名高速に入り、夕陽を追いながら西へ。

21時55分、西宮出口。

22時20分、自宅駐車場着。

344キロの道のりが終わった。

縄文の村から木曽の橋へ、そして自分の暮らしへ。

長い旅の一本の線が、静かに地図の上でつながった。

ほな、また!

今回の旅ログはこちら▼

おすすめ記事