なりさん

なりさん日本一寒い町・陸別で、真夏に体感する南極の物語。かつて南極を走った雪上車「SM252」が語る、日本の南極観測隊の挑戦と誇り。偶然の出会いが心を温める、陸別ならではの深い旅の体験。

よければ、一緒に旅気分を味わってみてください。

2025年7月22日、陸別でノマドワークの朝で気温が30度!

2025年7月22日。日本一寒い町・陸別で、朝のノマドワークをするべく、道の駅オーロラタウン93りくべつへ向かった。

しかし、朝8時で気温はもう30度。

「日本一寒い町 りくべつ」と電光掲示板が謳う中、流れたのは冷や汗ではなく、正真正銘の汗だった。

とはいえ、ここのフリーWi-Fiの速度は意外なほど速く、快適に仕事ができる。

しばしPCを広げて一仕事終えた後、道の駅で買い物をしてから次の目的地に向かおうと車へ戻った。

そのとき、少し離れた駐車場の端に、なにやら古い車両の展示が目に留まった。

普段ならスルーしてエンジンをかけるところだったが、今日はなぜか心が惹かれた。

そして近づいてみると――。

南極への道を走った小さな雪上車

展示されていたのは、かつて南極で活躍した雪上車「SM25S」シリーズの一両、SM252だった。

傍らにはパネルが立っていて、読んでみるとその物語に引き込まれた。

南極観測の昭和基地や沿岸地域での調査・観測では、海氷の上を走れる特殊な雪上車が必要だったという。

それまで使われていた車両は軽量化のために牽引力が弱く、オーバーヒートしやすく、冬の運用は難しかった。

その課題を克服するために開発されたのが、油圧駆動・オートマチック方式の「SM25S」シリーズだった。

1987年に昭和基地に搬入され、10年もの間南極で活躍し続けたSM252。

総走行距離は7,214kmにも及び、過酷な環境の中で任務を全うした後、1998年に帰国し、ここ陸別に迎えられたという。

雪上車の足元に立って見上げると、その鉄の躯体は静かに、しかし確かな誇りを湛えているようだった。

日本の南極観測のルーツ

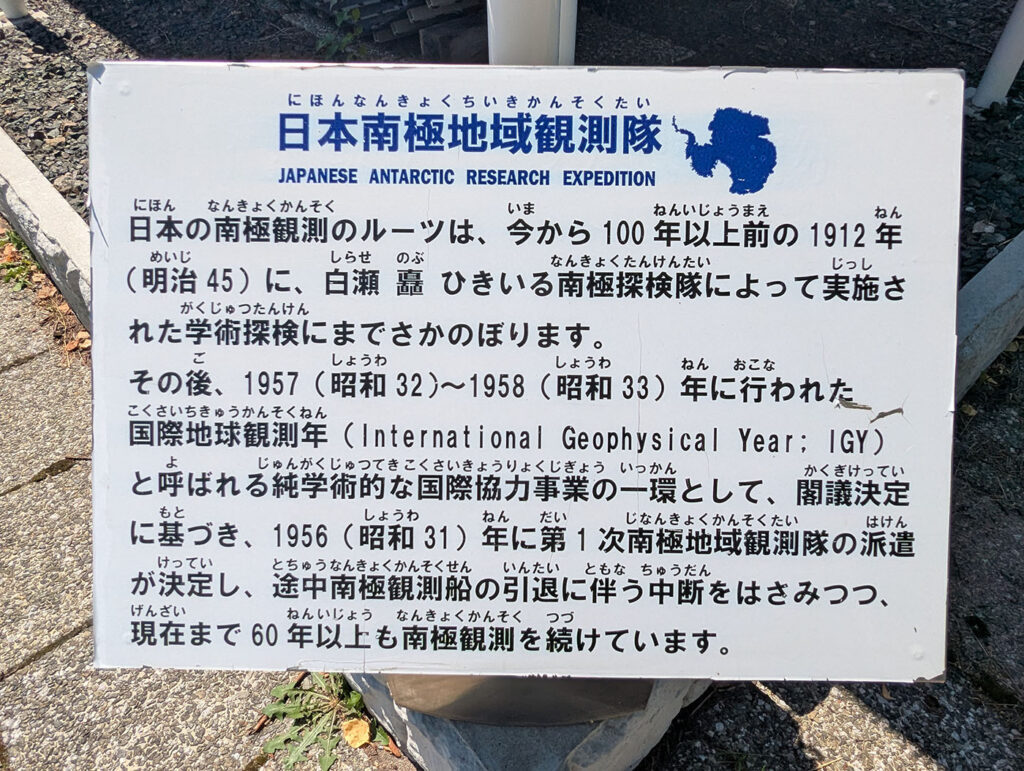

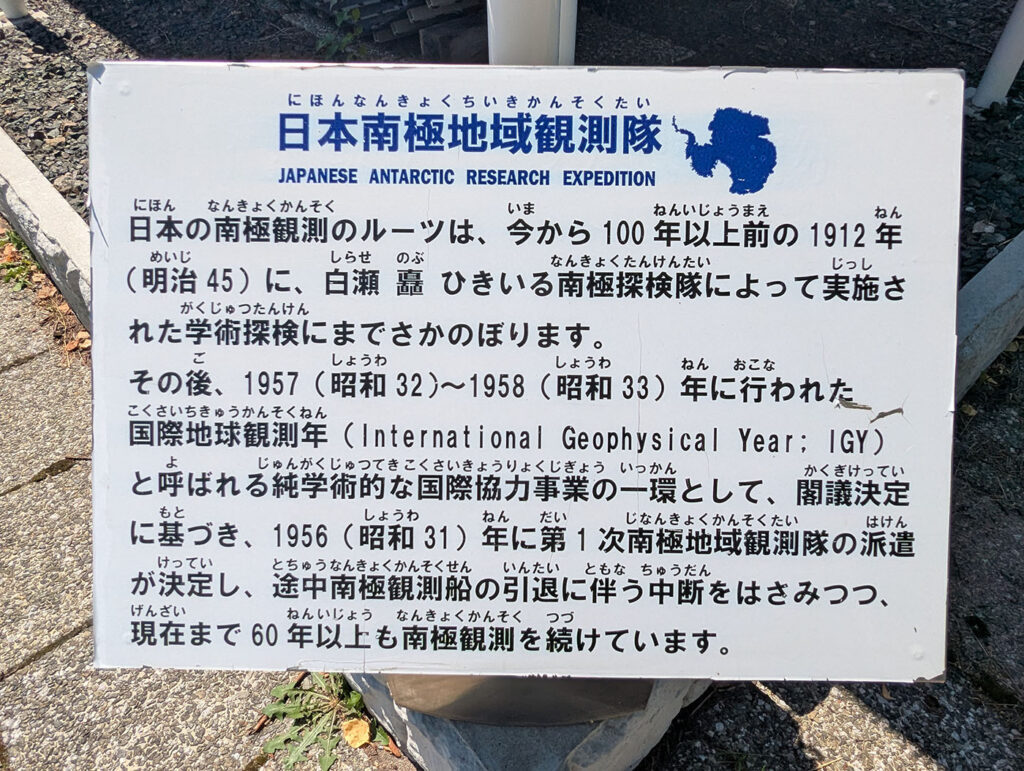

もう一枚のパネルには、さらに日本の南極観測の歴史が記されていた。

日本の南極観測のルーツは、1912年、白瀬矗(しらせのぶ)隊長率いる南極探検隊まで遡るという。

そして1957〜58年の国際地球観測年に伴うプロジェクトが始まり、1956年に第1次南極地域観測隊が派遣された。

以来60年以上もの間、幾多の困難を越えながらも観測は続いている。

一台の雪上車と、それを取り巻く人々の物語が、この寒い町から遠く離れた白い大陸への道につながっていたのだ。

冷たい空気と、熱い物語

陸別の夏の空(この時点で33度)の下で、凍えるような空気を感じながら、南極の物語に触れる。

小さな町の片隅にある雪上車が、ただの展示物ではなく、日本の挑戦と誇りを背負った証人だということに、しばらく見入ってしまった。

仕事の合間に偶然立ち寄っただけの場所が、思いがけず心を温めてくれた。

エンジン音はもう鳴らないけれど、その鉄の塊から伝わる物語は、確かに今も生きている。

おすすめ記事